一束鮮花、三杯烈酒、一袋餅干、一份水果……跨越了近60年的思念,濃縮在一件件從老家?guī)У搅沂磕骨暗募榔分小?/p>

4月16日上午,60歲的王雙喜從安徽省池州市東至縣跨越千里來到湖北省宜昌市夷陵區(qū)黃花鎮(zhèn)新坪村,為父親王來水祭掃。烈士墓前,王雙喜為父親獻上提前準備好的鮮花和祭品,輕拭父親的墓碑,深深鞠躬、跪拜,眼神里滿是對父親的無盡思念。

來時少年身 歸去英雄魂

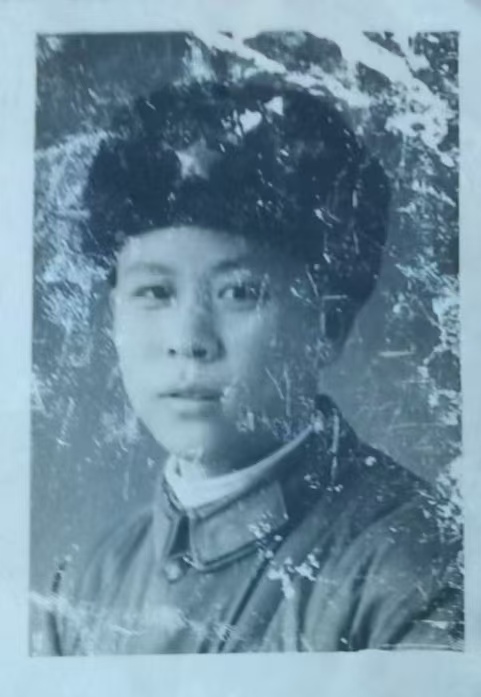

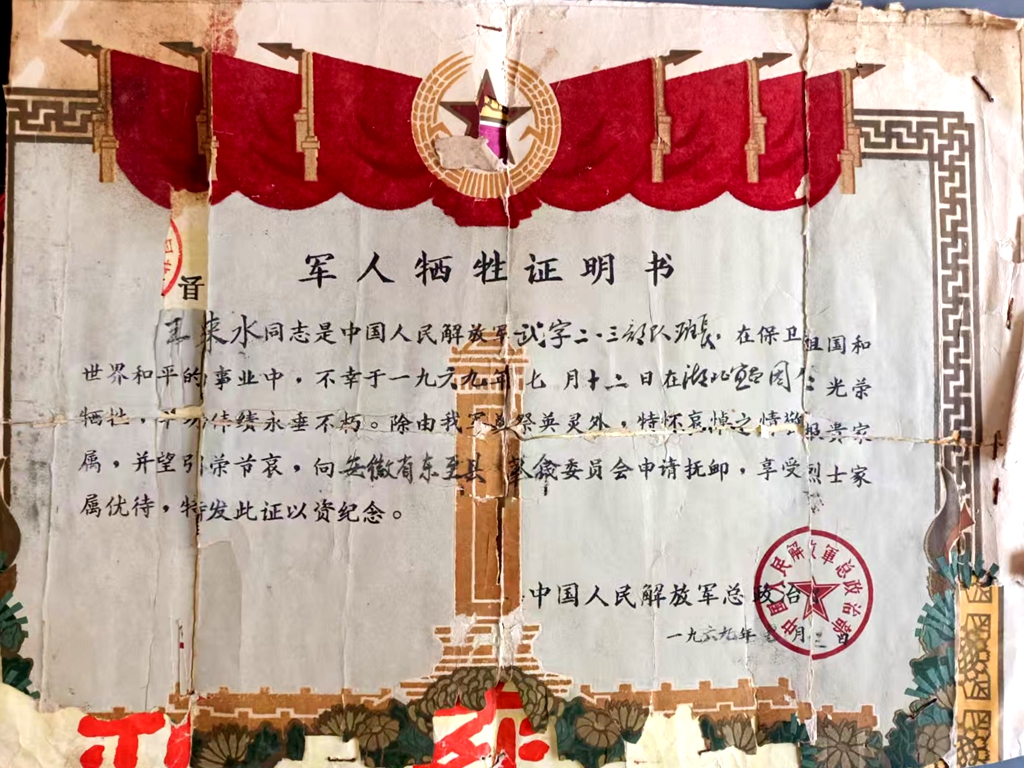

據(jù)了解,1965年,王來水烈士在原宜昌縣黃花新坪大隊715廠任警衛(wèi)班班長。王雙喜出生僅8天,王來水便歸隊,此后3年多未能回家。1969年7月12日,在一次訓練途中,王來水突遇洪水,不幸犧牲,留下妻子和一個不滿4歲的兒子。

“當時我爸在河邊放牛,王來水站崗結束后趕去訓練,他到河里沒一會兒就發(fā)洪水了,我爸立馬去叫人,但還是沒來得及。”新坪村村民易行明回憶起當時的情形,仍舊歷歷在目。

王來水不幸犧牲后,王來水的哥哥趕來。由于路途遙遠、交通不便,家人決定將王來水安葬在新坪村。安徽省池州市東至縣依據(jù)《烈士褒揚條例》和《軍人撫恤優(yōu)待條例》,將王來水評為烈士,其家人享受烈士家屬優(yōu)待。

滄海桑田 60年尋親路

宜昌經(jīng)歷撤縣設區(qū)、地名更換,墳塋的具體位置在家人的記憶中逐漸模糊。但幾十年來,王雙喜及其家人從未放棄尋找王來水安葬地點。

“過去我們通過民政部門和父親的戰(zhàn)友打聽、尋找,因為交通閉塞、信息不全,一直沒能找到,我母親說不管怎么樣也要找到。”王雙喜回憶。

今年3月底,夷陵區(qū)退役軍人事務局接到宜昌市退役軍人事務局發(fā)來的王來水烈士家屬的尋親請求,便開始積極尋找。“我們當時接到的信息非常模糊,經(jīng)過摸排和兩次實地走訪、信息對比才最終確定,確定后我們立馬跟烈士家屬取得聯(lián)系。”夷陵區(qū)退役軍人事務局工作人員楊玉山介紹說。

王雙喜一家得知消息后激動不已。由于母親年邁,王雙喜決定獨自踏上尋親之路。這場遲到了60年的“見面”,終于在這一天實現(xiàn)了。

父輩的精神 血脈的傳承

據(jù)楊玉山介紹,王來水烈士所在的新坪大隊715廠隸屬中國船舶工業(yè)總公司,是宜昌第一個開工建設的三線廠,于1970年建成投入使用,是當時國內(nèi)專業(yè)從事聲學、光學、磁學探測設備研制的骨干研究所。我國海軍首艘導彈驅逐艦和核動力潛艇下水之前,其聲吶設備都曾在這里試驗。

王來水烈士生前為警衛(wèi)班班長,主要負責廠區(qū)的巡邏與值守、出入管理、應急處突、保密監(jiān)督,同時全力協(xié)助村民開展生產(chǎn)。“當時我是生產(chǎn)隊隊長,我們跟警衛(wèi)班關系特別好,生產(chǎn)隊很多事他們都會來幫忙干。”新坪村村民易行明回憶道。

雖然從未見過父親,但父親勇敢無私的精神一直在鼓舞著王雙喜。“從我母親和父親戰(zhàn)友的描述中,父親是一個非常樸實、忠誠的人,他是當時新兵連第一個入黨的。我在生活、工作中遇到困難,總會想到他,是他給了我勇氣,讓我克服一切難題。我會永遠記得他,也會讓子女永遠記得他。”